»Die größte, die modernste, die leistungsfähigste: Mindestens diese drei Superlative vermag die Schachtanlage Zeche Zollverein XII in Essen auf sich zu vereinen, als sich am 1. Februar 1932 die Räder ihres Förderturms zum ersten Mal drehen. Zwölftausend Tonnen verwertbarer Steinkohle pro Tag, das bedeutet die unglaubliche Vervierfachung der Durchschnittsleistung im Revier. Nur 83 Sekunden benötigen die vier Förderkörbe für ihre Be- und Entladung sowie den Zug aus 620 Meter Tiefe – von der zwölften Sohle – zur Hängebank über Tage. Auf eine Länge von 120 Kilometern bringt es das Streckennetz, das bis in 1200 Meter Tiefe reicht: Ein industrieller Hochleistungskomplex ist hier entstanden, der den ganzen Kosmos einer Arbeits-, Produktions- und Lebenswelt umfasst. Eröffnet wird er im gleichen Jahr, in dem die Schließung des Bauhauses in Dessau beginnt. Auch wenn sie nicht aus dessen Geist entstanden ist, stellt die Zeche Zollverein XII mit ihren kubischen, nach dem Prinzip von Axialität und Symmetrie geordneten Baukörpern doch ein spätes, „anderes“ Monument der Golden Twenties dar: Zeugnis einer wirtschaftlichen Hochblüte, die zum Zeitpunkt der Inbetriebnahme bereits verwelkt ist.

Aber noch in einer anderen Hinsicht ist die Zeche Zollverein XII ihrer Zeit und der Konkurrenz voraus, denn auch bei der Finanzierung – und das halten viele Darstellungen für nicht weiter erwähnenswert – gehen die Betreiber neue Wege. Schon zu Beginn der zwanziger Jahre ist abzusehen, dass die damals bestehenden vier Schachtanlagen überaltert sind und die Förderung nicht gesteigert werden kann. Rationalisierung ist gerade zu einem Leitprinzip unternehmerischen Denkens geworden, Automatisierung der Arbeitsabläufe heißt das Gebot der Stunde, und so fällt 1926 die Entscheidung, eine Verbundanlage bisher unbekannten Ausmaßes zu schaffen, die imstande sein würde, die gesamte Tagesförderung der Zeche zu heben und aufzubereiten. Treibende Kraft und Bauherr des Großprojekts ist der Bergwerksdirektor Friedrich Wilhelm Schulze Buxloh (1877-1959), der gegen interne Kritik weitsichtige Strategien entwickelt und dabei die Rückendeckung des Vorstandsvorsitzenden Albert Vögler genießt: 1921 wird Schulze Buxloh an die Spitze der Phönixzechen in Gelsenkirchen berufen und 1926, bei Gründung der Vereinigten Stahlwerke AG, als deren Vorstandsmitglied mit der Leitung der Zechengruppe Gelsenkirchen betraut. Entstanden ist die Vereinigte Stahlwerke AG, damals der zweitgrößte Stahlkonzern der Welt, nach dem amerikanischen Vorbild der US Steel Corporation, die den Maßstab vorgibt und auch bei der Finanzierung Modell steht: Angesichts der Geldknappheit in der deutschen Wirtschaft konnte der Investitionsbedarf nur mithilfe amerikanischer Kredite realisiert werden, und so hatten sich schon ihre Vorgängergesellschaften in New York Kapital besorgt, indem sie langfristige Dollaranleihen ausgaben, die vielfach von deutschstämmlgen US-Bürgern gezeichnet wurden. Damit verschaffte sich die Vereinigte Stahlwerke AG an der Ruhr einen Wettbewerbsvorsprung, der sich zusammen mit dem durch den Verbund erzielten Kostenvorsprung in der Zeche Zollverein XII manifestiert und der Anlage ein langes Leben sichert. Denn das technische Konzept von Schulze Buxloh hält mehr als ein halbes Jahrhundert: Während der Niedergang des deutschen Stahlkohlenbergbaus schon 1959 einsetzt, wird die Zeche Zollverein XII erst 1986, als letzter Pütt in Essen, geschlossen.

Schon 1918 lernt Schulze Buxloh den Architekten Fritz Schupp (1886-1974) kennen und erteilt ihm den Auftrag, Nebengebäude für die Zeche Holland in Wattenscheid, die er damals leitet, zu entwerfen: Es ist der erste Auftrag im Industriebau für den frischgebackenen Diplom-Ingenieur, der 1921 mit seinem ehemaligen Kommilitonen Martin Kremmer (1895-1945) eine Arbeitsgemeinschaft eingehen wird, und der Beginn einer langen, vertrauensvollen Zusammenarbeit, die in der Zeche Zollverein XII ihren baukünstlerischen Höhepunkt erreicht. Ebendamit, mit der stringenten Ästhetik der Architektur, hat der vierte Superlativ zu tun, der der weiträumigen, zwanzig Gebäude umfassenden Anlage zuteil wurde und sich nicht in Zahlen nachweisen lässt: „Schönste Zeche der Welt.“ Dass Industriebauten Schönheit annehmen, ist noch immer keine Selbstverständlichkeit und erscheint gerade im Bergbau, der mit Feuer, Kohle, Lärm und Schmutz einhergeht, besonders abwegig, doch wird es selten so eindrucksvoll augenfällig wie in diesem Ensemble: Die einzelnen Bauten bestehen aus einer gleichmäßig gerasterten Stahlfachwerkkonstruktion mit einer einheitlichen, nur zwölf Zentimeter dicken Backsteinausfachung, die, flexibel für Um- und Ausbauten, wandbündige horizontale Drahtglasbänder ebenso zulässt wie Betonflächen. Klar definiert und in geometrischer Ordnung aufeinander bezogen, bilden sie die inneren Arbeits- und Produktionsabläufe ab. Geht es Schupp, wie er betont hat, doch darum, „daß im Rhythmus der Baukörper und Baumassen der Rhythmus der Funktionen zum Ausdruck“ komme, „die sich in ihnen vollzieht“. Kurz und formelhaft bekannter formuliert, heißt das: „form follows function«. Bis in die Details der Lampen, Treppengeländer und Türgriffe, der Wege und Grünflächen durchgestaltet, bekundet die Zeche eine Nähe zum Gesamtkunstwerk. Auch das Doppebockfördergerüst wird, Synthese aus ingenieurtechnischer Konstruktion und architektonischer Formgebung, von Schupp und Kremmer entworfen: Breitbeinig über dem Schacht sich erhebend, ist es zum Wahrzeichen der Region, zum Emblem des Ruhrgebiets geworden.

Das flexible Baukastenprinzip des mit roten Ziegeln ausgemauerten Stahlfachwerks, das Schupp und Kremmer hier erstmals anwenden, wird zu ihrem Markenzeichen und begründet ihre führende und lange tonangebende Position im Bereich der Industriearchitektur, die Schupp nach dem frühen Tod seines Kompagnons, der in den letzten Kriegstagen in Berlin ums Leben kam, bis in die sechziger Jahre behaupten kann: Mehr als vierzig Bergwerke umfasst ihr OEuvre, dazu Kokereien, Raffinerien, Stahl-, Kraft- und Fahrzeugwerke, Chemie-, Kali- und Zementfabriken, Schalt- und Stranggussanlagen. Von Gleiwitz in Oberschlesien über Goslar, wo sie 1936 bis 1939 für das Bergwerk Rammelsberg neue Übertageanlagen errichten, und Wolfsburg, wo sie am Bau des Volkswagenwerks beteiligt sind, bis nach Hückelhoven im Aachener Steinkohlenrevier reicht geographisch das Band ihrer Bauaufgaben. Ihren Schwerpunkt aber haben sie im Ruhrgebiet, wo sie in der Zeche Zollverein XII kulminieren.

Anders als das Bauhaus, mit dem sie zu Unrecht identifiziert wird, gründet die Architektur von Schupp und Kremmer nicht in einer sozialkritischen Moderne. Bauen verstehen sie als ingenieurmäßigen Prozess, der gleichwohl den Anforderungen an die Schönheit zu genügen hat: Ihr an den Expressionismus angelehnter Repräsentationsstil, dessen heroische Symmetrien den Zechengesellschaften zur Selbstdarsteltung gereichen, ist eine Form der Herrschaftsarchitektur und ästhetisiert die zeitgenössische Arbeitswelt. Dass ihre Prinzipien wenig später von den Nationalsozialisten usurpiert werden (können), spricht nicht gegen die Architektur oder gar die Architekten, deren Entwurf aus dem Jahr 1927 datiert und deren Anspruch Schupp 1929, während der Realisierung von Zeche Zollverein XII mit diesen Worten umreißt: „Wir müssen erkennen, daß die Industrie mit ihren gewaltigen Bauten nicht mehr ein störendes Glied in unserem Stadtbild und in der Landschaft ist, sondern ein Symbol der Arbeit, ein Denkmal der Stadt, das jeder Bürger mit wenigstens ebenso großem Stolz dem Fremden zeigen soll wie seine öffentlichen Gebäude.“(…)

Als am 23. Dezember 1986 die letzte Schicht gefahren und der Vorzeige-Pütt im Scheinwerferlicht der Fernsehkameras zu Grabe getragen wird, feiert Essen eine schwarze Weihnacht. Sechs Tage später, am 29. Dezember 1986, findet in der Maschinenhalle ein ökumenischer Gottesdienst statt, und der Zechendirektor spricht von einem „traurigen Datum für die Menschen und die Technik“. Knappen singen, Posaunen schmettern, sechshundert Liter Erbsensuppe werden verteilt. Zwar wird keiner der zuletzt nur noch 1700 Beschäftigten arbeitslos, doch im Essener Nordosten, in den Zechenkolonien vonKaternberg, Stoppenberg und Schonnebeck, gehen viele Lichter aus. Die Kohle wanderte weiter nach Norden, Essens große Geschichte als Bergbaustadt ist zu Ende.

Seit 1847 war hier Kohle gefördert worden. Nachdem die rechtlichen Voraussetzungen erfüllt und die Streckenführung der Köln-Mindener Eisenbahn, die mitten durch das Gebiet lief, gesichert war, hatte der Ruhrorter Kaufmann Franz Haniel (1779-1868) mehrere Ländereien zusammengekauft und mit dem Abteufen des Schachts begonnen. „Zollverein“, wie er das dreizehn Quadratkilometer große Grubenfeld nannte, war schon damals eine Fortschrittsformel: Unter diesem Namen hatten die deutschen Bundesstaaten angefangen, sich unter der Führung Preußens zusammenzuschließen, um dem politisch zerstückelten Land endlich einen wirtschaftlichen Binnenmarkt zu geben, was schließlich 1871 zur Reichsgründung führte. Die Förderung beginnt 1851, bereits 1866 wird die erste Kokerei gebaut, die erste Kohlenwäsche folgt 1874, eine zweite, qualitativ bessere 1886. Von 1881 bis 1886 werden drei weitere Schachtanlagen errichtet, um 1900 gehört die Zeche mit 5355 Bergleuten und einer Jahresförderung von 1,7 Millionen Tonnen zu den größten im Revier, 1904 werden auf Schacht 1, 1922 auf Schacht 2 die Malakowtürme, benannt nach der Festung auf der Krim, durch einen Förderturm ersetzt. 1920 wird Zollverein Hüttenzeche im Stahlkonzern Phoenix AG, der 1926 in der Vereinigte Stahlwerke AG aufgeht.

Als im Winter 1986 die Sterbeglocken läuten, glauben nur wenige an ein „zweites Leben“ der Zeche Zollverein, und wohl niemand hätte sich träumen lassen, dass sie fast auf den Tag genau fünfzehn Jahre später, am 14. Dezember 2001, zum Weltkulturerbe geadelt werden würde. Ihre Karriere als Denkmal hat sie gegen heftige Widerstände gemacht. Vor allem die Stadt Essen tat sich jahrelang schwer damit, sie als ihr Erbe anzuerkennen: Erst genehmigt sie den Abrissantrag, den die Ruhrkohle AG 1983, ein Jahr nach der Ankündigung, das Bergwerk zu schließen, gestellt hat, dann will sie nur einer „kleinen Lösung“ zustimmen, die das Fördergerüst mit seinen Nebengebäuden, nicht auch das Kesselhaus und die Kohlenwäsche einschließt. Doch hat das Rheinische Amt für Denkmalpflege den Schacht schon 1984 in einen Sammelauftrag aufgenommen und der Abbruchgenehmigung widersprochen. So muss der Minister für Landes- und Stadtentwicklung von Nordrhein-Westfalen angerufen werden, der eine mutige und weitsichtige Entscheidung traf: Es ist vor allem das Verdienst von Christoph Zöpel, der von 1980 bis 1990 dieses Amt bekleidet, dass die Zeche Zollverein gerettet wird.

Mit dem Erwerb der Liegenschaften und Gebäude durch seinen Grundstückfonds übernimmt das Land auch die Verantwortung für das Areal, das – einschließlich der 1993 stillgelegten Kokerei – hundert Hektar umfasst. 1989 werden eine Bauhütte und eine Arbeits- und Beschäftigungsgesellschaft gegründet, die – begleitet von den Essener Architekten Heinrich Böll und Hans Krabel – mit der schrittweisen Erschließung und behutsamen Instandsetzung beginnt und bis 1994 sechs Hallen neuen Nutzungen zuführt: Im Schalthaus werden zwei Veranstaltungssäle, das Besucherzentrum, die Büros der Bauhütte, das Archiv, das Filmstudio „Glück auf“ und eine Werbeagentur untergebracht, in der Lesebandhalte eine Probebühne des Theaters und vier Ateliers eingerichtet. Auch das Bürgerbegegnungszentrum des Stadtteils wird hierher verlegt, denn selbst für die Anwohner ist, soweit sie nicht hier gearbeitet haben, Zollverein eine „verbotene“ Stadt gewesen: Erst jetzt wird ihnen das „Mausoleum der Maloche“ zugänglich, kann es entdeckt und erkundet werden. Zwei Werkstattgebäude werden zu Ausstellungshalten für zeitgenössische Kunst umgewidmet, in zwei andere zieht die Beschäftigungsgesellschaft ein, und im ehemaligen Niederdruckkompressorenhaus eröffnet mit dem „Casino“ ein erstklassiges Restaurant. Der Kühlturm II wird für ein Medieninstitut der Folkwang-Hochschule „Interartes“ zu einem großen, hellen, von acht Säulen umgebenen Raum verwandelt.

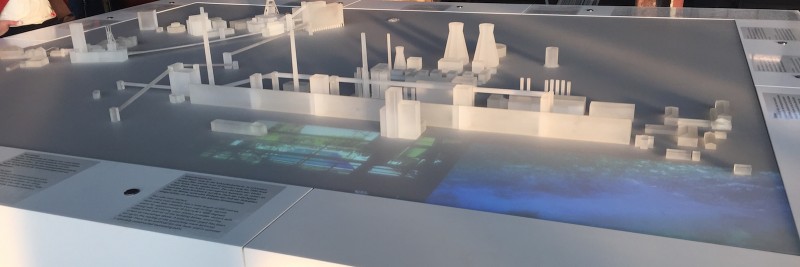

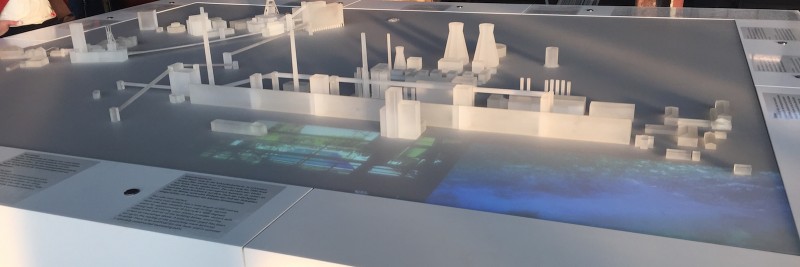

Am 23. Dezember 1996, auf den Tag genau zehn Jahre nach Stiilegung der Zeche, wird das umgebaute Kesselhaus seiner neuen Bestimmung übergeben, die für die weitere Entwicklung des Areals eine entscheidende Rolle spielt. (…) Ende 1998 wird ein Denkmalpfad durch den Übertagebereich der Zeche Zollverein eröffnet, der durch die im Original belassenen Gebäude der ehemaligen Sieberei und der Kohlenwäsche führt und den Weg der Kohle verfolgen lässt: Gigantische Maschinen und Förderbänder zeugen von einem Arbeitsalltag in Lärm und Staub, Modelle, Filme und Installationen veranschaulichen die Aufbereitung des „schwarzen Goldes“. Nirgends sonst in Europa lässt sich die weitverzweigte Komplexität der Kohle fördernden und verarbeitenden Industrie ähnlich komplett ablesen – und ablaufen. Längst haben auf der ehemaligen Halde Birken und seltene, dem nährstoffarmen Boden trotzende Pflanzen damit begonnen, sich das Terrain zurückzuerobern: Die Planungsgruppe Oberhausen hat hier einen Park angelegt und der Bildhauer Ulrich Rückriem, der 1992 seinen Beitrag zur documenta IX auf Zollverein zeigte, fünf skulpturale Steinquader gesetzt.

Nicht ganz so lang, aber ähnlich beschwerlich wie der Weg zum Denkmal soll sich für die Zeche Zollverein XII der Weg zum Weltkulturerbe erweisen. Auch hier wird es notwendig, ein breites Bündnis der Befürworter herzustellen, Überzeugungsarbeit zu leisten, Bedenken auszuräumen, Hürden zu überwinden. Den Impuls dafür gibt die Internationale Bauausstellung Emscher Park (IBA), ein auf zehn Jahre angelegtes Programm zur ökonomischen und ökologisehen Erneuerung des nördlichen Ruhrgebiets, das die Landesregierung von Nordrhein-Westfalen 1989 auflegt: Dezentral organisiert und projektbezogen ausgerichtet, hat sie ihre Kopfstelle zwar wenige Kilometer weiter östlich, jenseits der Stadtgrenze zu Gelsenkirchen, im umgebauten Trafohaus der ehemaligen Zeche Rheinelbe, doch erklärt sie die Zeche Zollverein XII von Anfang an zu ihrem Sinnbild, ihrem Paradigma und ihrem Aushängeschild sowie schließlich auch zum Knotenpunkt der von ihr angelegten „Route der Industriekultur«. (…)

Am 14. Dezember [2001, Anm.: BS] ist es dann so weit: Auf seiner Sitzung in Helsinki nimmt das „World Heritage Committee“ der Unesco die „Industrielle Kulturlandschaft Zollverein“ in die Liste des Weltkulturerbes auf. „Der Bergbaukomplex Zeche Zollverein ist ein außerordentliches Kulturdenkmal dank der Tatsache, daß seine Gebäude herausragende Beispiele für die Anwendung von Gestaltungskonzepten der architektonischen Moderne auf einen ganzen industriellen Komplex sind“, heißt es in der Begründung: „Die technologischen und anderen Strukturen von Zollverein XII sind repräsentativ für eine kritische Periode in der Entwicklung der traditionellen Schwerindustrie in Europa, als von hochwertigen architektonischen Gestaltungsprinzipien ein verständnisvoller und positiver Gebrauch gemacht wurde.“ Das Paradox des Unesco-Prädikats aber besteht darin, dass einer Architektur, die als Provisorium gedacht war und etwa dreißig Jahre halten sollte, Ewigkeitswert zuerkannt wird. Es ist die 25. Stätte in Deutschland, der die Auszeichnung zuteil wird, und nach dem Bergwerk Rammelsberg (1992) und der Völklinger Hütte (1994) erst die dritte der Montangeschichte. Für das Ruhrgebiet aber ist es eine Premiere: Seine Kathedrale der Industrie rangiert in NordrheinWestfalen damit auf einer Stufe mit Bauten des feudalen und kirchlichen Erbes, den Schlössern Augustusburg und Falkenlust in Brühl (aufgenommen 1984) sowie den Domen in Aachen (1978) und Köln (1996).(…)

„Industrielle Kulturlandschaft Zollverein“: Das bedeutet sehr viel mehr als der Zentralschacht Zeche XII, der ihr funktionales und auch bauästhetisches Zentrum bildet; vielmehr gehören zu ihrem Kern auch die schon 1932 stillgelegte Zeche 1/2/8, deren Maschinenhaus zum „Kunstschacht“ und in deren Kaue das Choreographische Zentrum NRW eingerichtet wurde, sowie die Kokerei, die von 1957 bis 1961 in nordöstlicher Ergänzung zur Zeche realisiert wurde. Auch sie ist eine Anlage der Superlative, galt sie doch bei ihrer Inbetriebnahme als modernste und leistungsstarkste Zentralkokerei in Europa: Südlich der Köln-Mindener Eisenbahn, zwischen Großwesterkamp und Arendahls Wiese, auf einem vierzig Hektar großen Gelände errichtet, umfasst sie zunächst 192 Großraumöfen – von acht Metern Höhe, fast dreizehn Metern nutzbarer Länge und einer Kammernbreite von 45 Zentimetern – in acht Batterien, die 1972/73 – bei laufendem Betrieb – auf 304 erweitert werden. So kann die Kapazität von fünftausend auf bis zu 8600 Tonnen, die Gasgewinnung auf drei Millionen Kubikmeter täglich gesteigert werden.(…)

Um diesen Kern des Weltkulturerbes legt sich eine „Pufferzone“, deren Ausdehnung mit den Stadtteilgrenzen von Stoppenberg, Katernberg und Schonnebeck zusammenfällt. In ihr befinden sich zahlreiche Siedlungen, die die Entwicklungsgeschichte des Bergbaus auch im Wohnungsbau dokumentieren: Die älteste von ihnen ist die Arbeitersiedlung Hegemannshof, deren erste Häuser bereits 1860 entstehen. Bis 1914 folgen die Kolonien Ottekampshof, Kolonie III, Beisen, die Siedlungen Theobaldstraße und Stiftsdamenwald, zwischen den Weltkriegen der genossenschaftliche Wohnungsbau am und um den Heinrich Lersch Platz, nach 1945 die Pestalozzidörfer Neuhof und Grundstraße.

In den Jahren 1992 bis 2002 sind mehr als fünfzig Millionen Euro an öffentlichen Mitteln in das Ensemble geflossen. Als die EU 1999 beschließt, den Essener Norden 2006 aus der Förderkulisse herauszunehmen, stellt sie noch einmal vierzig Millionen Euro an „Ausphasungsmitteln“ in Aussicht, die sich mit vierzig Millionen Euro des Landes Nordrhein-Westfalen und zehn Millionen Euro der Stadt Essen zu einer kräftigen Anschubfinanzierung summieren. Um die Subventionen zu sichern, wird in kürzester Zeit eine „Denkschrift“ aufgesetzt, die die zweite Ausbauphase auf drei Säulen stellt: auf Metaform, eine documenta des Designs, auf eine freie Design-Hochschule und auf ein Ruhr Museum zur Geschichte der Industriegesellschaft.

Als zentrale Steuerungsinstanz wird im Mai 2001 die Entwicklungsgesellschaft Zollverein (EGZ) gegründet, die die verschiedenen Akteure koordinieren und privatwirtschaftliches Engagement im Umfeld fördern soll. Unter dem Zeitdruck, die EU-Mittel bis zum Sommer 2003 anlegen zu müssen, hat die EGZ Rem Koolhaas und sein Rotterdamer Office for Metropolitan Architecture (OMA) mit einem Masterplan für Zollverein beauftragt. Der niederländische Architekt schlägt vor, um das Industriedenkmal einen „Economyring“ zu legen, von wo aus es zwei neue Gewerbegebiete gleichsam in die Zange nimmt, und die vier Eingänge mit „Attraktoren“ zu besetzen. Die 45 Meter hohe Kohlenwäsche, Koolhaas zufolge mehr eine Maschine als ein Gebäude, soll nach seinen, in Partnerschaft mit Böll und Krabei erarbeiteten Plänen bis 2005 zu einer Art Centre Pompidou des Ruhrgebiets umgebaut werden, das die Metaform, das Ruhr Museum und ein Besucherzentrum beherbergt. Den ersten Wettbewerb für einen Neubau hat im Januar 2003 das Tokioter Architekturbüro SANAA gewonnen, das für die Design School einen weißen, transparenten Würfel vorschlägt. Nach und nach soll der Ort so zum „Portal“ und Paradigma des neuen Ruhrgebiets werden, an dem der Strukturwandel vom Zweibeiner zum Tausendfüßler im Fokus Beispielkraft gewinnt. Die Gefahren, die Zollverein drohen, sind zwei Extreme: Entweder zum monumentalen Industriemuseum zu erstarren oder zum gehobenen Gewerbepark zu verflachen. In diesem Konfliktfeld zwischen Kulisse und Kommerz gilt es, seine Zukunft auszutragen.« (Die industrielle Kulturlandschaft Zollverein; Seiten 112 – 134)

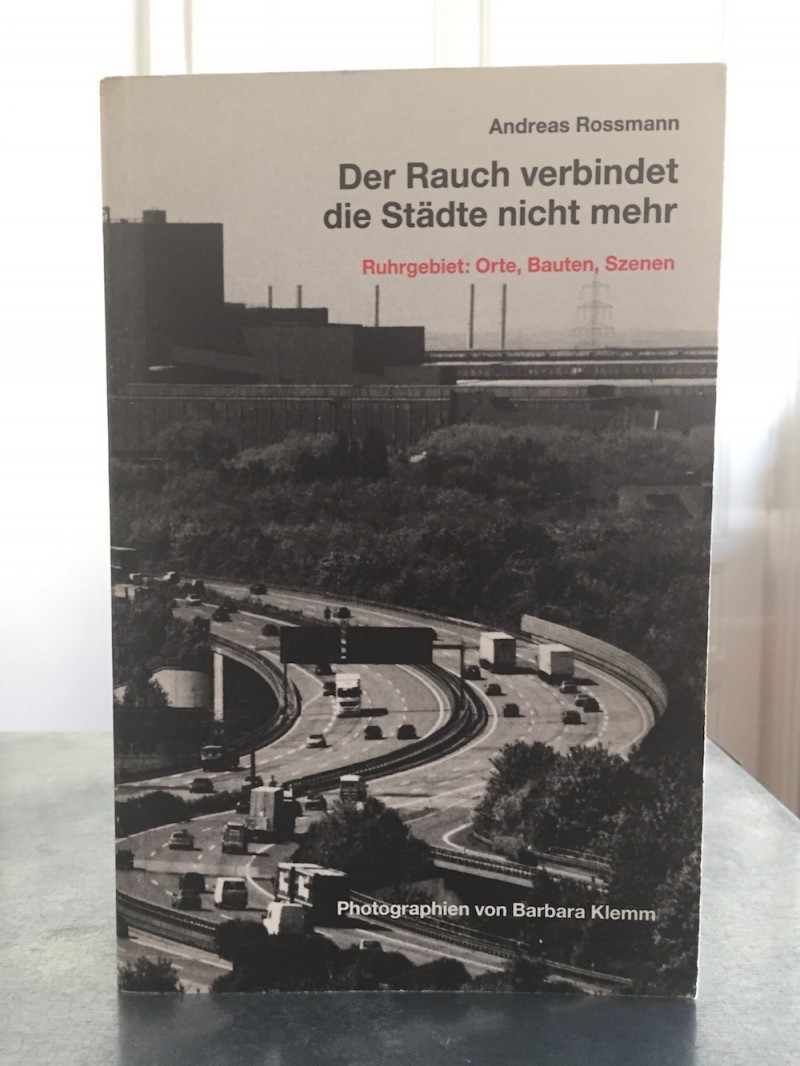

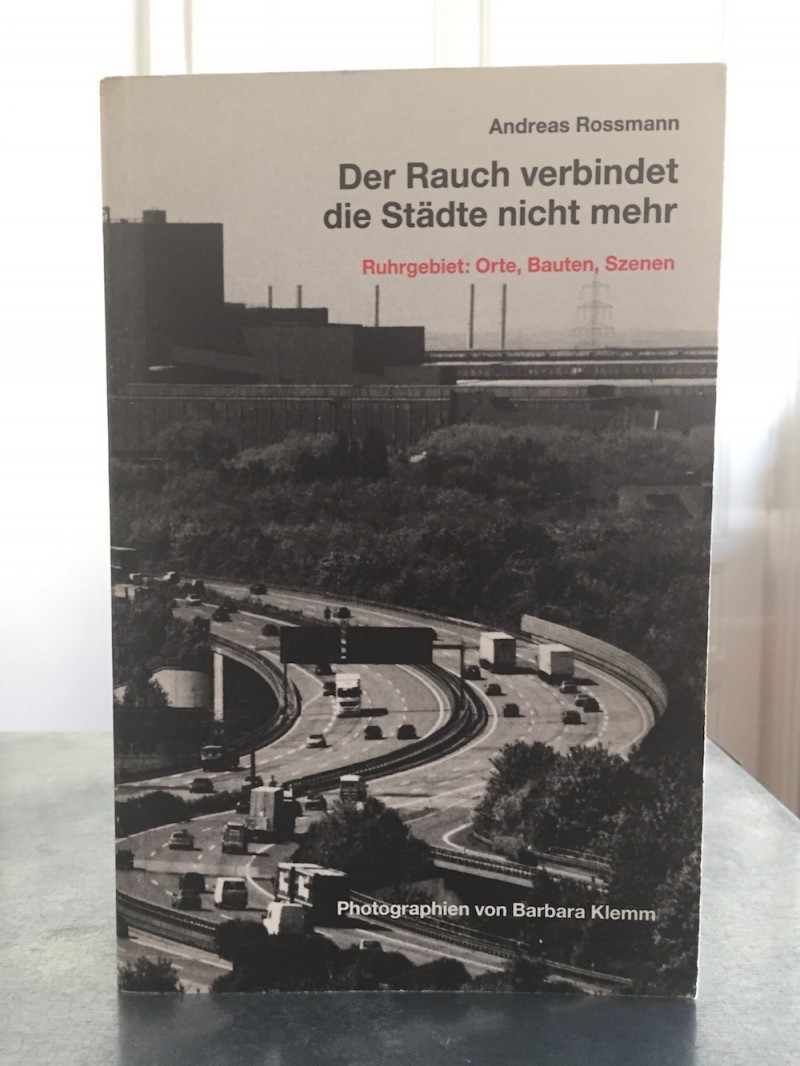

[Andreas Rossmann: Der Rauch verbindet die Städte nicht mehr – Ruhrgebiet: Orte, Bauten, Szenen; Verlag der Buchhandlung Walther König, 2012, mit 25 s/w-Photographien von Barbara Klemm, 264 Seiten, Paperback, Fadenheftung, ISBN: 978363351793]

»Ich habe in dem Kaffeehaus ein Glas Rotwein bestellt, und dann noch eins, ich hätte mich gerne betrunken, die nagenden Fragen weggeschwemmt, die sich, seit ich an der Arche Noah vorbeiging, nicht mehr abweisen ließen. Es sind immer wieder dieselben Fragen, Lea, auf die ich keine Antwort finde. Wie konnten wir hier gegen den Antisemitismus zu Felde ziehen und zugleich den Feldzug gegen Israel unterstützen? Wie konnten wir Antifaschisten sein, ohne an der Shoa zu verzweifeln? Wir haben Brecht gelesen und Seghers und was wir in die Finger bekamen an Berichten über die Kämpfe, das Heldentum in Madrid und Lyon, an der Front vor Moskau. Wir haben die alten Frauen und Männer verehrt, die, Spaniens Himmel, uns von ihrem Leben erzählten und vom Tod der Genossinnen und Genossen in den Zuchthäusern und Lagern der Nazis. Wir haben aber unsere Herzen verschlossen vor der jüdischen Krankenschwester, die ihre Patienten zu schützen versuchte, als die Mordkommandos auf alles schossen, was da lag auf den Betten und Pritschen, auf Frischoperierte und Fiebernde, auf den Säugling im Arm seiner Mutter. Wir haben nicht gefragt nach den Frauen und Männern, die in den Städten und Wäldern kämpften, als Juden noch hundertmal mehr gefährdet und ausgeliefert als alle anderen Partisanen.

»Ich habe in dem Kaffeehaus ein Glas Rotwein bestellt, und dann noch eins, ich hätte mich gerne betrunken, die nagenden Fragen weggeschwemmt, die sich, seit ich an der Arche Noah vorbeiging, nicht mehr abweisen ließen. Es sind immer wieder dieselben Fragen, Lea, auf die ich keine Antwort finde. Wie konnten wir hier gegen den Antisemitismus zu Felde ziehen und zugleich den Feldzug gegen Israel unterstützen? Wie konnten wir Antifaschisten sein, ohne an der Shoa zu verzweifeln? Wir haben Brecht gelesen und Seghers und was wir in die Finger bekamen an Berichten über die Kämpfe, das Heldentum in Madrid und Lyon, an der Front vor Moskau. Wir haben die alten Frauen und Männer verehrt, die, Spaniens Himmel, uns von ihrem Leben erzählten und vom Tod der Genossinnen und Genossen in den Zuchthäusern und Lagern der Nazis. Wir haben aber unsere Herzen verschlossen vor der jüdischen Krankenschwester, die ihre Patienten zu schützen versuchte, als die Mordkommandos auf alles schossen, was da lag auf den Betten und Pritschen, auf Frischoperierte und Fiebernde, auf den Säugling im Arm seiner Mutter. Wir haben nicht gefragt nach den Frauen und Männern, die in den Städten und Wäldern kämpften, als Juden noch hundertmal mehr gefährdet und ausgeliefert als alle anderen Partisanen.

»Wie so viele Auswanderer verläßt auch Mendel Beck im Mai 1888 Galizien in der Hoffnung, der Armut und Rückständigkeit seiner Heimatstadt den Rücken zu kehren – hier sieht er keine Zukunft für sich, egal, wie er sich abmüht, er kommt nicht vom Fleck. In Amerika ist das anders, dort bieten sich jedem zahllose Möglichkeiten, man muß es nur verstehen, die Chancen zu nützen. Mendel ist überzeugt, daß er es schaffen kann, an diese Erwartung klammert er sich wie der Ertrinkende an den Strohhalm.« (Seite 66)

»Wie so viele Auswanderer verläßt auch Mendel Beck im Mai 1888 Galizien in der Hoffnung, der Armut und Rückständigkeit seiner Heimatstadt den Rücken zu kehren – hier sieht er keine Zukunft für sich, egal, wie er sich abmüht, er kommt nicht vom Fleck. In Amerika ist das anders, dort bieten sich jedem zahllose Möglichkeiten, man muß es nur verstehen, die Chancen zu nützen. Mendel ist überzeugt, daß er es schaffen kann, an diese Erwartung klammert er sich wie der Ertrinkende an den Strohhalm.« (Seite 66) »Die russische Revolution von 1905 hat überall gleichzeitig angefangen, von Wladiwostock bis Sewastopol. Um sie vorzubereiten, um in diesem großen Land eine so konzentrierte Leistung zu bringen, bedurfte es einer großen Menge einfacher robuster Revolutionäre, einer Masse von Soldaten. Ich will Ihnen etwas von den bescheidenen Berufsrevolutionären erzählen, wie sie agierten, wie sie lebten, diese Armee der Namenlosen, wie ernst sie es meinten und wie wichtig es Ihnen war.« (Seite 5)

»Die russische Revolution von 1905 hat überall gleichzeitig angefangen, von Wladiwostock bis Sewastopol. Um sie vorzubereiten, um in diesem großen Land eine so konzentrierte Leistung zu bringen, bedurfte es einer großen Menge einfacher robuster Revolutionäre, einer Masse von Soldaten. Ich will Ihnen etwas von den bescheidenen Berufsrevolutionären erzählen, wie sie agierten, wie sie lebten, diese Armee der Namenlosen, wie ernst sie es meinten und wie wichtig es Ihnen war.« (Seite 5)