»Ich habe in dem Kaffeehaus ein Glas Rotwein bestellt, und dann noch eins, ich hätte mich gerne betrunken, die nagenden Fragen weggeschwemmt, die sich, seit ich an der Arche Noah vorbeiging, nicht mehr abweisen ließen. Es sind immer wieder dieselben Fragen, Lea, auf die ich keine Antwort finde. Wie konnten wir hier gegen den Antisemitismus zu Felde ziehen und zugleich den Feldzug gegen Israel unterstützen? Wie konnten wir Antifaschisten sein, ohne an der Shoa zu verzweifeln? Wir haben Brecht gelesen und Seghers und was wir in die Finger bekamen an Berichten über die Kämpfe, das Heldentum in Madrid und Lyon, an der Front vor Moskau. Wir haben die alten Frauen und Männer verehrt, die, Spaniens Himmel, uns von ihrem Leben erzählten und vom Tod der Genossinnen und Genossen in den Zuchthäusern und Lagern der Nazis. Wir haben aber unsere Herzen verschlossen vor der jüdischen Krankenschwester, die ihre Patienten zu schützen versuchte, als die Mordkommandos auf alles schossen, was da lag auf den Betten und Pritschen, auf Frischoperierte und Fiebernde, auf den Säugling im Arm seiner Mutter. Wir haben nicht gefragt nach den Frauen und Männern, die in den Städten und Wäldern kämpften, als Juden noch hundertmal mehr gefährdet und ausgeliefert als alle anderen Partisanen.

»Ich habe in dem Kaffeehaus ein Glas Rotwein bestellt, und dann noch eins, ich hätte mich gerne betrunken, die nagenden Fragen weggeschwemmt, die sich, seit ich an der Arche Noah vorbeiging, nicht mehr abweisen ließen. Es sind immer wieder dieselben Fragen, Lea, auf die ich keine Antwort finde. Wie konnten wir hier gegen den Antisemitismus zu Felde ziehen und zugleich den Feldzug gegen Israel unterstützen? Wie konnten wir Antifaschisten sein, ohne an der Shoa zu verzweifeln? Wir haben Brecht gelesen und Seghers und was wir in die Finger bekamen an Berichten über die Kämpfe, das Heldentum in Madrid und Lyon, an der Front vor Moskau. Wir haben die alten Frauen und Männer verehrt, die, Spaniens Himmel, uns von ihrem Leben erzählten und vom Tod der Genossinnen und Genossen in den Zuchthäusern und Lagern der Nazis. Wir haben aber unsere Herzen verschlossen vor der jüdischen Krankenschwester, die ihre Patienten zu schützen versuchte, als die Mordkommandos auf alles schossen, was da lag auf den Betten und Pritschen, auf Frischoperierte und Fiebernde, auf den Säugling im Arm seiner Mutter. Wir haben nicht gefragt nach den Frauen und Männern, die in den Städten und Wäldern kämpften, als Juden noch hundertmal mehr gefährdet und ausgeliefert als alle anderen Partisanen.

Wir haben schon gar nichts wissen wollen von denen, die, sei es aus Not, sei es aus Überzeugung, nach Palästina emigrierten, nach Erez Israel. Dabei gab es in unserem Freundeskreis durchaus Leute, die Verwandte hatten in Haifa und Tel Aviv, wir haben nur nie mit ihnen darüber gesprochen. Es waren unter unseren Freundinnen und unsern Genossen mehrere Jüdinnen und Juden, doch wir haben das seltsamerweise fast vollständig ignoriert, waren nur interessiert, wenn es um Antifaschismus ging und Exil. Wie aber sie sich fühlten, unter uns, ob sie uns wirklich trauten, das haben wir sie und auch uns nie gefragt. Wir haben uns auch nie gefragt, was sie empfanden, wenn wir jüdische Witze erzählten, wenn wir Kafka und Kraus und Schönberg und Freud für uns reklamierten, als wären sie unser Erbe, wenn wir, im Abgrund unserer Dummheit, erklärten, die Juden seien ja leider wie Lämmer zur Schlachtbank gegangen. Ich habe mich später, als wir begannen, mit den Palästinensern solidarisch zu sein, gefragt, ob man ihnen denn trauen könne in dieser Sache, ich wollte sie in unserer Volksgemeinschaft der Linken nur noch zulassen, wenn sie sich laut und deutlich gegen den Zionismus erklärten. Jetzt, Lea, ist es, wenn es nicht schon zu spät ist, an mir, laut und deutlich zu erklären, daß ich sie um Entschuldigung bitte für meine Dummheit, meine arische Präpotenz, meinen unbewußten, aber deshalb nicht weniger schrecklichen Antisemitismus.

Seit einiger Zeit schon hege ich die böse Vermutung, es könne eine Verbindung geben zwischen der Tirolerin, die ich bin, und der Antizionistin, die ich wurde. Es gibt einen Strang, vielleicht auch nur einen Faden, der das eine mit dem andern verbindet, das Alte mit dem Neuen, das Rechte mit dem Linken, den Antisemitismus der aufrechten Tiroler mit meinem Antizionismus. Sie sehen sich auf den ersten Blick, und auch auf den zweiten, nicht ähnlich, und doch muß dieses eine der Wurzeln für jenes sein.

Was habe ich, was haben wir, die linken Antizionisten in Österreich und Deutschland, alles verbunden mit dem Wort Zionismus, was haben wir hineinphantasiert und hatten doch keine Ahnung von dem, was Zionismus alles bedeutet hat, früher, und heute bedeutet. Wir waren keine Bundisten, auch keine jüdischen Kommunisten, die Herzls Gedanken verwarfen zugunsten der eigenen Utopie. Es gab gewiß gute Gründe, die Zionisten zu bekämpfen, im Polen, im Deutschland, im Frankreich der zwanziger und dreißiger Jahre, das waren aber niemals unsere Gründe. Wir waren auch nicht, wie Hannah Arendt eine Zeitlang, gegen den jüdischen Staat aus Sorge um das jüdische Volk. Wir haben uns nie, als Linke, als die arischen Unterstützer der palästinensischen Sache, gesorgt um das jüdische Volk.

Aber was heißt: wir, was heißt: Linke. Ich spreche von mir, Lea, von der, die ich war vor Jahren und nicht aus Zufall. Was ich suche, ist, unter anderem auch, der Faden, der mein kindliches Mitleid mit dem Anderl von Rinn, dem angeblichen Opfer der Juden, verbindet mit meiner späteren blinden Leidenschaft für den Kampf des palästinensischen Volkes, einer Leidenschaft, die alles, was ich für andere Völker oder Minoritäten empfand, die auch um Gerechtigkeit kämpften und Freiheit, übertraf.

Ich konnte damals den Vorwurf, ich sei eine Antisemitin, gar nicht begreifen, wie konnte ich etwas sein, das ich doch ehrlich bekämpfte, als Antifaschistin? Und waren die Palästinenser nicht historisch im Recht? Wie konnte ich, marxistisch geschult, die Wahrheit verleugnen, nur weil sie gegen Israel sprach? Ich fühlte mich im Recht wie sonst selten. Ich sah nur Schwarz und Weiß, nur Gut und Böse, und war in meinen Augen die eine Seite im Recht, konnte die andre nur unrecht haben. Ich sah das Unrecht, das den Palästinensern angetan wurde, und dahinter verschwanden, als wäre das hier nicht von Bedeutung, die Verfolgung von zweitausend Jahren, die gelben Hüte, die Scheiterhaufen, die Zwangstaufen und Pogrome und schließlich die sechs Millionen gemordeter Frauen, Männer und Kinder.

Ich hörte nur das, was ich hören wollte, denn hätte ich die Ohren ganz aufgesperrt, dann hätte ich auch gehört, womit palästinensische Führer, auch linke, den Zionisten drohten und daß sie mit den Zionisten die jüdische Bevölkerung Israels meinten. Und sagte gar jemand: Huseini hat Hitler besucht, oder: Nasser ließ sich von Nazis beraten, oder: In Damaskus lebt, mit dem Einverständnis der Regierung, der Endlöser Alois Brunner, oder: Es trainieren Neonazis in Lagern der PLO, ich habe es alles geleugnet, nicht nur vor andern, auch vor mir selbst, es konnte, was nicht sein durfte, nicht sein. Und wenn, was nicht sein durfte, vor meiner Nase geschah, wenn Genossinnen und Genossen die Tatsache, daß die Juden in Deutschland und Österreich gezwungen waren, aus berechtigter Furcht für ihre Kindergärten und Synagogen um Polizeischutz zu bitten, mit einem kalten Na und kommentierten und die Mehrheit der Linken diese Tatsache schweigend hinnahm, weil doch die Anschläge nicht von Nazis drohten, sondern von Palästinensern, dann habe ich mein Entsetzen darüber verschwiegen, aus Loyalität, man konnte doch nicht ins Horn der Feinde blasen und ihnen die Richtigkeit dessen bestätigen, was sie uns unterstellten.

Und ich habe doch auch die Palästinenser betrogen, die realen Menschen in Gaza und Ramallah, in Yarmuk und in Sabra und Schatila. Sie haben mir als Ersatzvolk gedient, das die Revolution erringen sollte, die ich hier nicht zustande brachte, die das Proletariat hier bei uns, auf das ich, und nicht ich allein, gehofft und gebaut hatte, gar nicht wollte. Und so mußten die Verdammten dieser Erde vollbringen, was hier nicht gelang. Es war eine seltsame Mischung, Lea, aus echtem Gerechtigkeitssinn, echter Wut auf die Verbrechen der Ersten Welt an der Dritten, echter Sehnsucht nach einer Welt, in der nicht die einen auf Kosten der anderen leben und sich auch noch für etwas Besseres halten sollten, und der Delegation des Kampfes für diese bessere Welt auf die fernen Völker anderer Kontinente. Ich konnte nicht für die Interessen und an der Seite derer kämpfen, die das bißchen an Vorteilen, die sie als Weiße, als Einheimische hierzulande genossen, nicht teilen wollten mit Tschuschen und Kanaken und Bimbos. Und so setzte ich, wie die meisten aus meiner Generation, die, Vorwärts und nicht vergessen, sich mit der herrschenden Realität nicht abfinden konnten, all meine Hoffnung auf den Kampf, den die Verdammten dieser Erde um Befreiung und Sozialismus führten. Dahinter steckten, auch wenn wir die Phrasen bedenkenlos übernahmen und nicht hinterfragten, was uns die Funktionäre der Befreiungsbewegungen alles erzählten, nicht nur Ideologie und der jeweils modische Ismus, Lea, wir konnten nicht atmen in einer Luft, die vergiftet war von Napalm und Tränengas und dem Rauch der brennenden Hütten in Santiago und Soweto und Beirut. Warum ich aber unter allen Verdammten der Erde die Palästinenser als Erfüllungsgehilfen meiner eigenen Sehnsüchte wählte, darüber dachte ich keine Minute lang nach.

Ich habe an die zehn Jahre gebraucht, um endlich das Schlimmste zu begreifen und mir einzugestehen. Es haben, von Kaltenbrunner bis Brunner, Österreicher im Auftrag ihres Landsmanns und Führers mitgewirkt an der Ermordung, der Vernichtung, der Auslöschung der Juden in Europa. Ich, Österreicherin, Landsfrau von Hitler und Kaltenbrunner, habe, nicht mit Absicht, aber de facto, eine Politik unterstützt, die Israel hätte vernichten können. Ich wollte den Israelis nichts Böses, kein Haar wollte ich ihnen krümmen, nur Gerechtigkeit für die andern, das

Land für die Palästinenser; wohin dann aber die Juden sollten, das habe ich nicht bedacht. Ich sage auch nicht, es hätten die Palästinenser im Falle des Sieges die Israelis ermordet, ins Meer getrieben, wie Schukheiri gedroht hat. Niemand weiß, was wirklich geschehen wäre nach einem Sieg der arabischen Armeen, der Befreiung Palästinas. Indem ich es aber nicht wußte, indem ich nicht für die Sicherheit der Menschen in Israel garantieren konnte und trotzdem den gerechten Kampf der Palästinenser vertrat, habe ich die mögliche Vernichtung Israels und der Israelis in Kauf genommen. Doch wenn mir das jemand sagte, damals, war ich fassungslos über die unverdiente gemeine Unterstellung. Ich fühlte mich als aufrechte Antifaschistin, ich habe lautstark den Antisemitismus der anderen, der Rechten, der alten Nazis, der Stammtischbrüder bekämpft. Und jede Ahnung, daß hier etwas nicht stimmte, verdrängt.« (Seite 61-67)

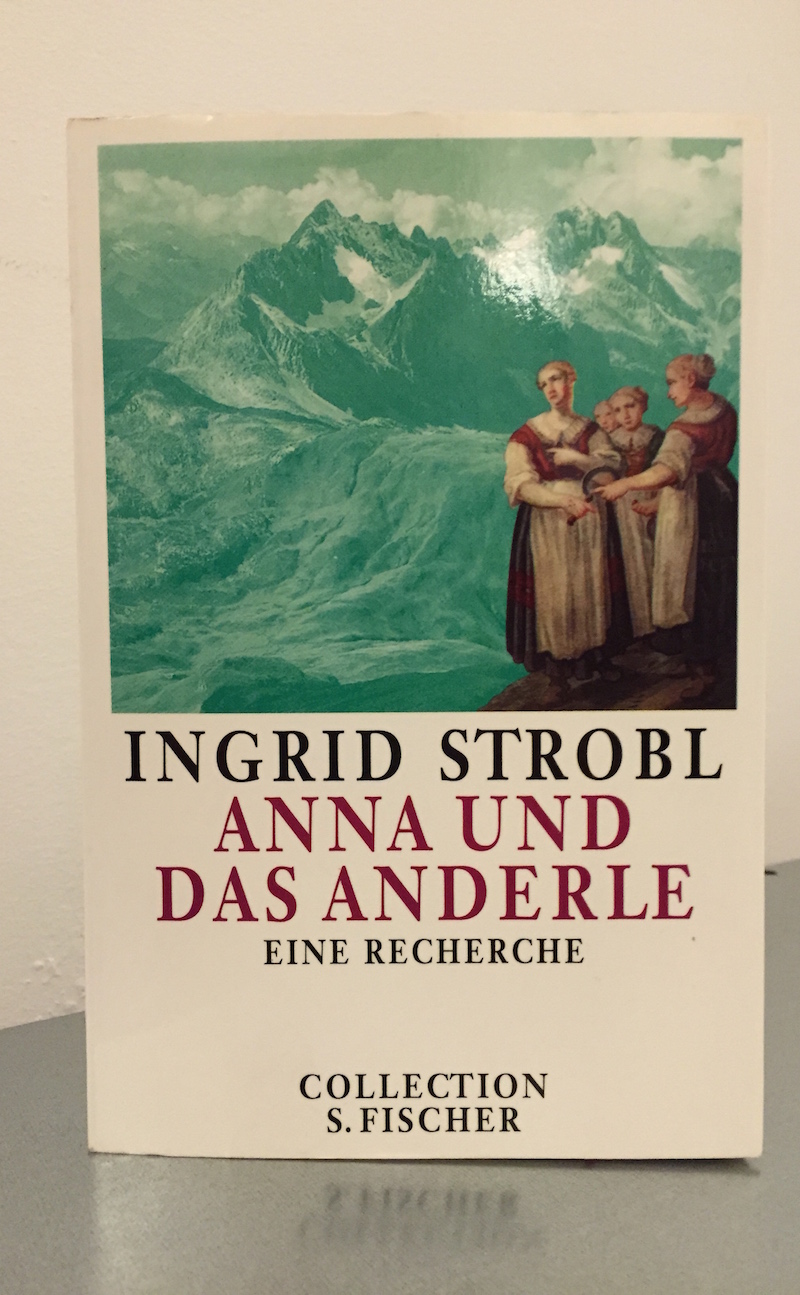

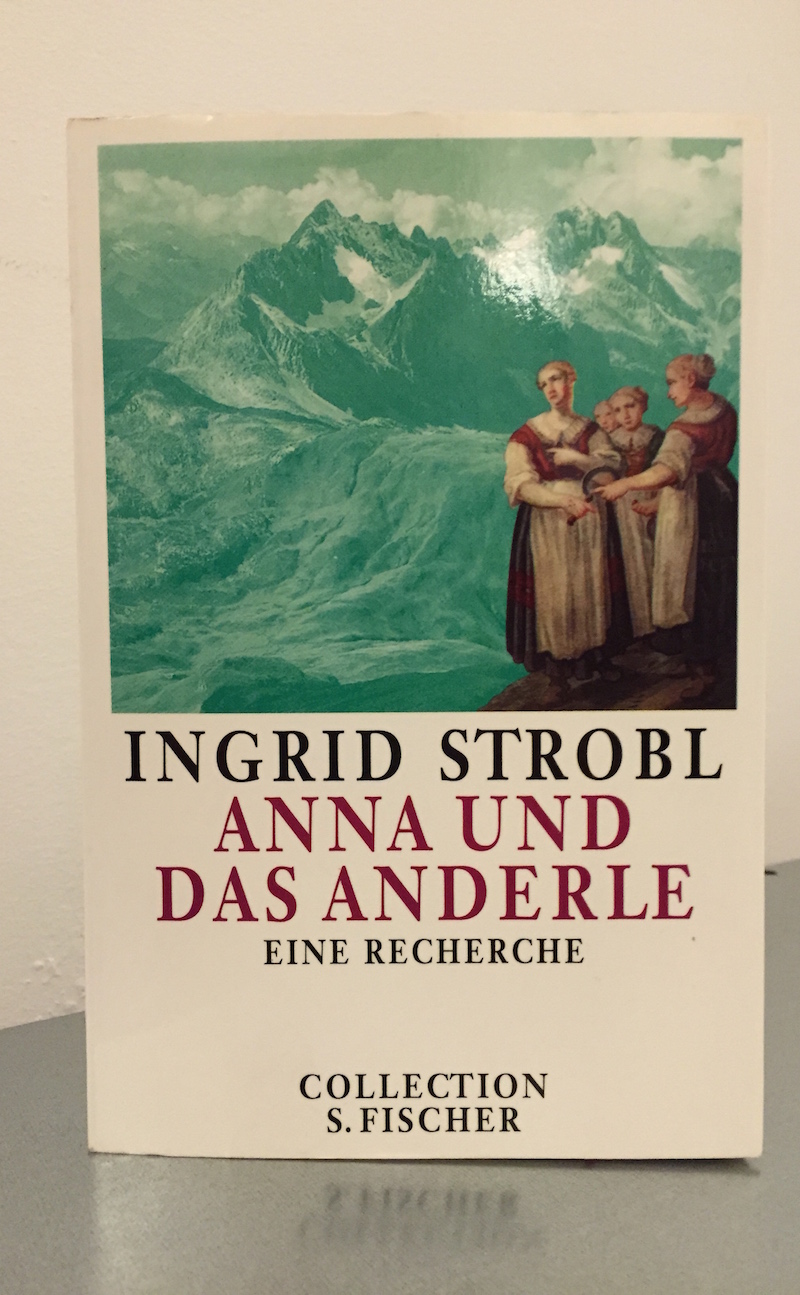

[Ingrid Strobl: Anna und das Anderle – Eine Recherche, S.Fischer, 1995, 110 Seiten, Paperback, ISBN: 3596223822]

»Ich habe in dem Kaffeehaus ein Glas Rotwein bestellt, und dann noch eins, ich hätte mich gerne betrunken, die nagenden Fragen weggeschwemmt, die sich, seit ich an der Arche Noah vorbeiging, nicht mehr abweisen ließen. Es sind immer wieder dieselben Fragen, Lea, auf die ich keine Antwort finde. Wie konnten wir hier gegen den Antisemitismus zu Felde ziehen und zugleich den Feldzug gegen Israel unterstützen? Wie konnten wir Antifaschisten sein, ohne an der Shoa zu verzweifeln? Wir haben Brecht gelesen und Seghers und was wir in die Finger bekamen an Berichten über die Kämpfe, das Heldentum in Madrid und Lyon, an der Front vor Moskau. Wir haben die alten Frauen und Männer verehrt, die, Spaniens Himmel, uns von ihrem Leben erzählten und vom Tod der Genossinnen und Genossen in den Zuchthäusern und Lagern der Nazis. Wir haben aber unsere Herzen verschlossen vor der jüdischen Krankenschwester, die ihre Patienten zu schützen versuchte, als die Mordkommandos auf alles schossen, was da lag auf den Betten und Pritschen, auf Frischoperierte und Fiebernde, auf den Säugling im Arm seiner Mutter. Wir haben nicht gefragt nach den Frauen und Männern, die in den Städten und Wäldern kämpften, als Juden noch hundertmal mehr gefährdet und ausgeliefert als alle anderen Partisanen.

»Ich habe in dem Kaffeehaus ein Glas Rotwein bestellt, und dann noch eins, ich hätte mich gerne betrunken, die nagenden Fragen weggeschwemmt, die sich, seit ich an der Arche Noah vorbeiging, nicht mehr abweisen ließen. Es sind immer wieder dieselben Fragen, Lea, auf die ich keine Antwort finde. Wie konnten wir hier gegen den Antisemitismus zu Felde ziehen und zugleich den Feldzug gegen Israel unterstützen? Wie konnten wir Antifaschisten sein, ohne an der Shoa zu verzweifeln? Wir haben Brecht gelesen und Seghers und was wir in die Finger bekamen an Berichten über die Kämpfe, das Heldentum in Madrid und Lyon, an der Front vor Moskau. Wir haben die alten Frauen und Männer verehrt, die, Spaniens Himmel, uns von ihrem Leben erzählten und vom Tod der Genossinnen und Genossen in den Zuchthäusern und Lagern der Nazis. Wir haben aber unsere Herzen verschlossen vor der jüdischen Krankenschwester, die ihre Patienten zu schützen versuchte, als die Mordkommandos auf alles schossen, was da lag auf den Betten und Pritschen, auf Frischoperierte und Fiebernde, auf den Säugling im Arm seiner Mutter. Wir haben nicht gefragt nach den Frauen und Männern, die in den Städten und Wäldern kämpften, als Juden noch hundertmal mehr gefährdet und ausgeliefert als alle anderen Partisanen.

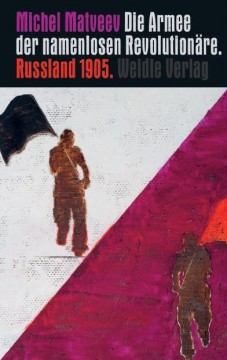

»Die russische Revolution von 1905 hat überall gleichzeitig angefangen, von Wladiwostock bis Sewastopol. Um sie vorzubereiten, um in diesem großen Land eine so konzentrierte Leistung zu bringen, bedurfte es einer großen Menge einfacher robuster Revolutionäre, einer Masse von Soldaten. Ich will Ihnen etwas von den bescheidenen Berufsrevolutionären erzählen, wie sie agierten, wie sie lebten, diese Armee der Namenlosen, wie ernst sie es meinten und wie wichtig es Ihnen war.« (Seite 5)

»Die russische Revolution von 1905 hat überall gleichzeitig angefangen, von Wladiwostock bis Sewastopol. Um sie vorzubereiten, um in diesem großen Land eine so konzentrierte Leistung zu bringen, bedurfte es einer großen Menge einfacher robuster Revolutionäre, einer Masse von Soldaten. Ich will Ihnen etwas von den bescheidenen Berufsrevolutionären erzählen, wie sie agierten, wie sie lebten, diese Armee der Namenlosen, wie ernst sie es meinten und wie wichtig es Ihnen war.« (Seite 5)